“破冰”幾何?美俄會晤的可能影響

此次元首會晤更可能成為"和平進程的起點",而非"一攬子協議的終點"。

美俄阿拉斯加談判無疑是具有標誌性意義的事件,但如何看待這場不到3小時的「破冰之旅」?是超預期還是不如預期?川普和普丁在會談後簡短的新聞發布會上用兩個詞為本次會晤定調“建設性”,“相互尊重”——翻譯下來就是雙方談判有突破、但沒有完全同意,未完待續、還會進一步的對話。在我們看來雙方元首能夠心平氣和地坐在一起談判本身就是重大突破,而今年以來大國之間的談判經驗已經告訴我們,元首會談往往只是定調和破冰,複雜具體的問題往往還需要多次磋商和博弈逐步達成,因此沒有共識我們並不意外,我們的看法主要有三點:

第一,阿拉斯加會談是緩解俄烏衝突的重要一步,但只是起點。短期內的角色在於爭取時間:讓川普對國內、盟友有所交待;也為俄羅斯爭取延緩制裁的喘息之機。

第二,阿拉斯加會談可能更重要的意義不在於內容,而在程序中──重啟了最高層直接對話這項解決地緣政治問題最有效的方法。順理成章,後續無疑地逐步將烏克蘭、歐盟等逐步納入最高層對話機制中。

第三,俄烏問題,破局的重點可能不在俄烏本身。衝突3年有餘,涉事雙方向對方的任何妥協都可能被解讀為“投降主義”,因此最終協議一定多邊的。而俄烏雙方的博弈點在於以和談為契機,盡可能多向美歐等索取更多好處和籌碼。

當然這次會議有許多細節值得回味。首先,從地點與與會陣容來看,本次會議的重要性不言而喻。

會晤選址在阿拉斯加,暗含歷史與現實的雙重隱喻:1867年,美國以720萬美元從沙俄手中購得阿拉斯加,歷史上的「領土交易」與今日的「制裁博弈」在此形成微妙呼應,也讓這場對話從一開始便被賦予「破局」與「重塑」的雙重意義;此外,從歐洲

從與會陣容來看,從原計劃的兩輪、不同團體的談判,直接簡化成「3對3」。會前透露的俄方參會核心成員包括拉夫羅夫(外交部長),烏沙科夫(總統外交事務助理),別洛烏索夫(國防部長),西盧亞諾夫(財政部長),德米特里耶夫(主權財富基金負責人)。普丁也帶了一眾隨行商人,俄羅斯本來想打經貿牌,但被川普「婉拒」。

最後會談僅以「元首+外交口」形式進行:美方是總統川普+國務卿盧比歐+白宮特使威特科夫,俄方除了普丁總統,還包括拉夫羅夫和烏沙科夫。會晤僅持續了約兩個半小時,川普和普丁就以十分簡短的記者會結束了本次談判,說明本次會議在具體問題的交流十分有限,也反映了美國對於停火協議的堅決性。

其次,在核心議題上,俄烏和談涉及複雜的多重賽局。

本次會晤的核心目標明確-推動俄烏衝突走向"實質停火"。但圍繞著這個目標,各方立場存在顯著分歧,形成三條交織的博弈主線:

美方立場:一鼓作氣,藉俄烏停火,提振川普外交影響力和國內支持率。一方面,白宮強調這次會晤將會是一次"傾聽之旅",試圖透過直接對話了解普丁的"底線訴求";另一方面,美方也暗含一定威懾-若普丁拒絕停火,將面臨"嚴重後果"(可能涉及新一輪制裁或軍事援助升級)。更值得關注的是,美方暗示"可能接受土地交換"(即烏克蘭以部分爭議領土換取停火),併計劃若會晤取得進展,迅速推動美俄烏三方會談,將共識轉化為可執行的協議框架。

俄方的明面訴求:爭取長期地緣安全空間。要求烏克蘭從頓內茨克、盧甘斯克、扎波羅熱、赫爾松四州全面撤軍,確保其對"新領土"的實際控制;同時強調烏克蘭需保持中立、放棄加入北約。此外,在美國解除對俄羅斯金融、能源製裁等領域進行諮詢。

歐洲紅線:歐盟雖未直接參會,卻透過"五條紅線"向美俄傳遞明確態度。停火必須作為首要前提;領土討論需以當前戰線為基礎(反對割讓已控制區);俄羅斯需接受西方具有法律約束力的安全保障;烏克蘭必須全程參與談判;任何最終協議須經美歐與烏三方共同認可。歐洲的擔憂在於,若美俄私下交易犧牲烏領土,將破壞歐洲安全秩序的根基。

對於這次美俄在阿拉斯加的元首會談,我們的看法用一句話概括是方向是正確的,但是「讓子彈再飛一會兒」。衝突未分出勝負,談判桌上自然難以達成一致,此次元首會晤更可能成為"和平進程的起點",而非"一攬子協議的終點"。

第一,“追求和平”,但短期內難以達成協議。新聞發布會的背景版上「追求和平(pursuing peace)」的字樣明確表達了這次會晤的核心主題。但會前美方就在給外界“殷切”的期望降溫:從白宮對本次會晤“傾聽之旅”的定調,到特朗普在採訪中表示“不應該為烏克蘭達成一致”,都已經暗示美俄元首初次接觸的成果將有限;

第二,短期內爭取時間。普丁可能以"階段性停火"的意願或共識換取美歐延緩新制裁、甚至放鬆部分經濟制裁(如能源出口限制、金融結算壁壘);特朗普則可能以"停火承諾"為籌碼,向歐洲盟友展示"外交成果",緩解國內質疑。

第三,為後續談判鋪路。以美俄高層雙邊談判為契機,推動美俄烏三方高層會談機制化,未來將進一步納入歐盟等相關經濟體。

第四,展望未來,俄烏和談的關鍵可能不在俄烏。沒有明確勝負的衝突無法輕易達成和平,涉事雙方方向的任何妥協都可能被解讀為投降主義或承認當初的戰略失誤。因此最終協議一定是多邊,達成的條件是俄羅斯和烏克蘭透過和談的籌碼從美歐身上拿到足夠的好處:

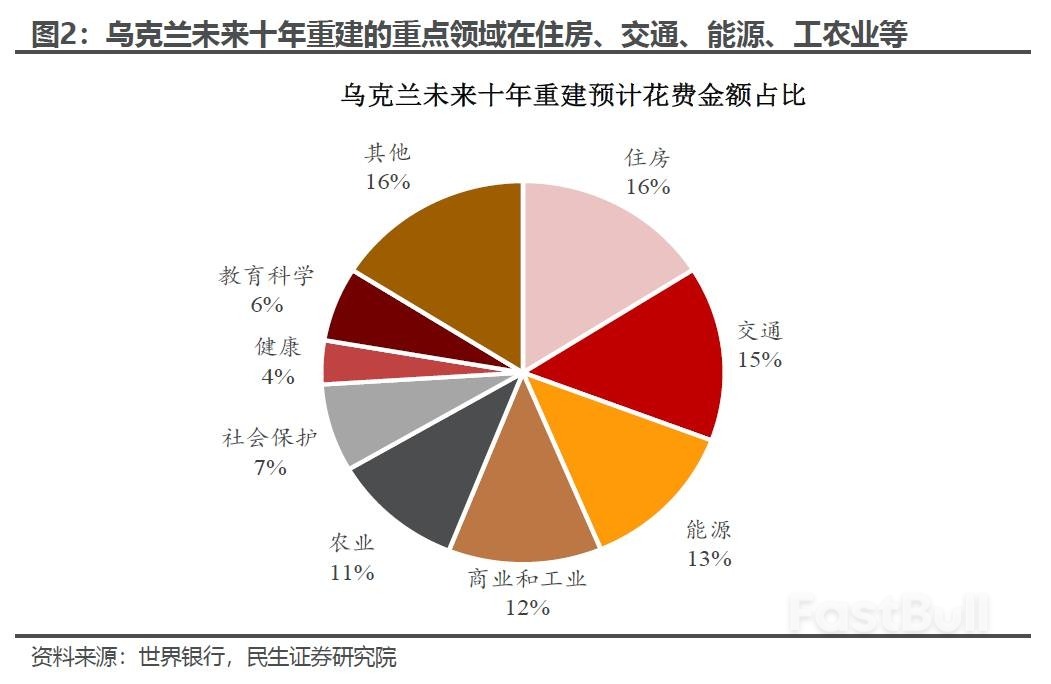

以烏克蘭為例,比起俄羅斯撤軍,可能更重要的是衝突後重建的資金援助,來自美歐的軍事安全支援、技術轉移、市場開放等。根據聯合國等今年4月的計算,烏克蘭重建至少需要未來十年能花費5,240億美元,而2024年烏克蘭的GDP只有1907億美元。

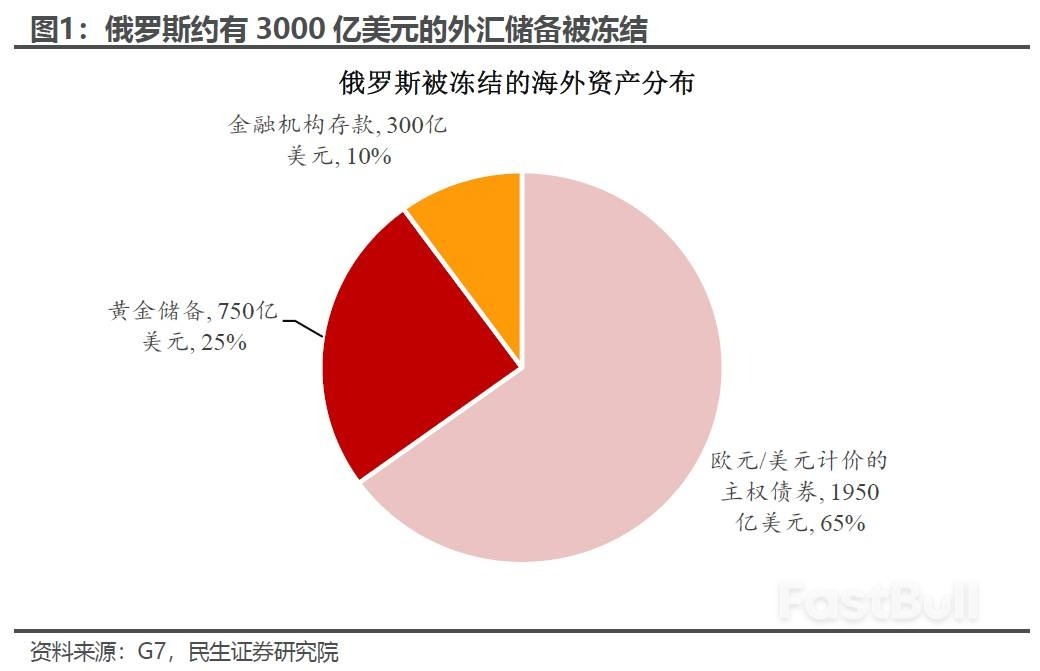

對俄羅斯而言,逐步解除美歐等施加的經濟金融制裁和封鎖反而是當務之急,這也是為何普丁在會談中帶了許多經濟官員和隨行商人的重要原因。當然俄羅斯被凍結的外儲完璧歸趙的可能性不大,預計會是歐洲支持烏克蘭重建的重要自己來源。

至於領土問題,反而可能沒那麼迫切。老祖宗的智慧,擱置爭議、維持現狀,讓時間解決是合理的,尤其是在沒有明顯輸家的情況下,非軍事區的安排可能性不小。

如何看待對於其他經濟和市場影響?

對於印太主要經濟體:如果俄烏進入談判正軌,美國的外交精力可能會逐步向印太地區傾斜;但歐俄關係的緩和,也會帶來新的外交和合作空間。不過此前美國對印度額外加徵的25%關稅(部分原因是進口俄羅斯原油),我們認為短期內不會取消、至少不會完全取消,需要印度拿出更多的門戶開放籌碼。

市場方面,往長遠看,主要資產中受益最多的還會是歐洲資產。俄烏和談的外溢效應中獲益最大的主要經濟無疑是歐洲,無論從風險偏好、國防軍事或戰後重建而言,歐元以及歐洲股市無疑都會受到提振。除此之外,歐洲的財政擴張轉向邏輯並不會因為俄烏開始和談而削弱,反而因為和談的坎坷性而被加強。

而歐洲資產的崛起不一定會讓美股下跌,但大概率削弱美元。這也是我們中期看空美元的重要邏輯之一。

股市方面,關注戰後重建主題,但也不應就此冷落軍工股。根據聯合國和世界銀行的估計,烏克蘭若重建未來十年預計至少需要5,240億美元。住房是重建需求最高的領域,佔總估算費用的17%。交通、能源、工商業和農業等領域的重建也至關重要。而考慮到俄烏問題的長期性,以及美國的戰略性“抽身”,歐洲防務的自力更生是繞不過去的中長期需求。

大宗商品方面,由於俄羅斯和烏克蘭的資源禀賦,利空的是原油和糧價。但受惠於歐元升值和重建需求預期,銅以及工業金屬會受到提振。