每六個月就有一波“AI泡沫論”,何時“狼真的來了”?

AI泡沫週期性上演,高盛質疑商業回報,甲骨文豪賭未來合約。 Zerohedge分析指出,AI基建競賽正轉向債務驅動,1.5兆美元融資缺口引人深思,真正的風險或已浮現?

就像時鐘一樣,每六個月,相似的劇情就會上演一次。 「AI泡沫論」總是會準時出現,引發市場短暫的恐慌,然後又迅速被新一輪的狂熱所淹沒。

從高盛質疑其商業回報,到中國推出性價比極高的模型,再到甲骨文與OpenAI拋出震撼市場的3000億美元“未來合約”,AI的質疑與狂歡交替上演。

然而,Zerohedge文章分析,在這場週期性辯論的背後,一個更深層的結構性風險正在浮現:AI基礎設施的競賽正從一場由科技巨頭內部現金流支撐的馬拉松,演變為一場依賴外部債務的「軍備競賽」。

當一個高達1.5萬億美元的資金缺口需要由本已承壓的私市信貸市場來填補時,人們不禁要問:那隻終將到來的“狼”,究竟還有多遠?

「AI泡沫論」準時上演

第一次大規模的擔憂潮湧現在2024年6月。當時,高盛發布報告,直指生成式AI是否是「投入太多,獲益太少」的資本無底洞,即一個可能永遠無法為投資者帶來長期正回報的巨坑。這項質疑在科技界投下了一枚震撼彈。

然而,六個月過去了,在又燒掉了1000億美元「完善」這個星球上最昂貴的聊天機器人後,清晰的盈利模式似乎仍未在美國出現。相反,中國推出了名聲大噪的DeepSeek大模型,它不僅是開源的,而且比美國的同類產品便宜得多,運行所需的設備也遠不如最新的英偉達超級顯卡昂貴。

同時,有報告指出微軟、Google和Meta等公司正悄悄縮減資本支出。這些因素疊加,又引發了下一輪AI概念股拋售潮,這場拋售從1月底開始,持續到4月。

歷史似乎總是重複。這不禁讓人回想起第一次網路泡沫時期的景象,那些曾紅極一時的公司,最後也難逃破產的命運。

「無限金錢漏洞」:當融資從現金轉向債務

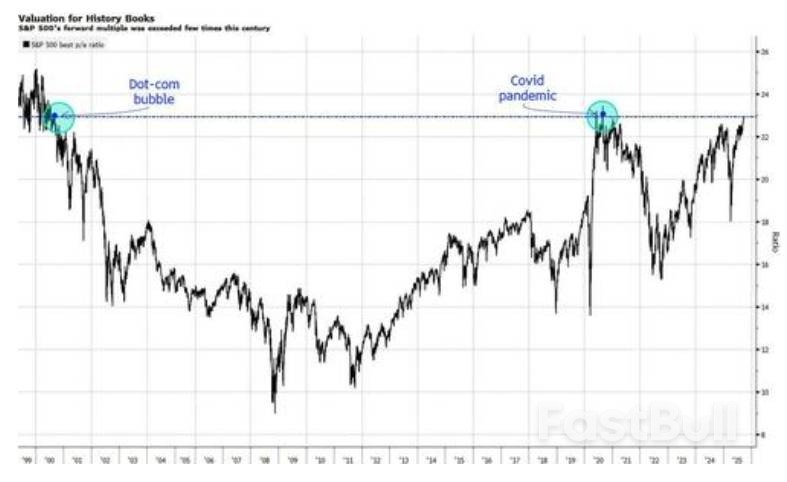

時間來到2025年9月,AI泡沫在全速膨脹,並獨自將股市推至網路泡沫以來的最高估值水準…

然而,甲骨文在9月10日以極度莽撞的姿態,砸碎了這場狂歡的寧靜。根據《華爾街日報》當時報道,它宣布與OpenAI達成一項為期五年、總值3000億美元的雲端運算協議。這被視為史上最巨大的「供應商融資」(Vendor Financing)交易之一。

更具衝擊力的是,甲骨文幾乎同時提醒了所有人——它實際上並沒有足夠的自有現金來支付這場預計將持續到2030年代的支出狂歡。那麼,錢從哪裡來?借。

摩根大通分析師Michael Cembalest在他最新的《市場觀察》報告中,精闢地描述了這種被許多同行稱為「無限金錢漏洞」(infinite money glitch)的AI循環經濟。

他用一個簡單的循環圖解釋了這個現象:AI公司承諾未來支付巨額資金給雲端服務商→ 雲端服務商藉此故事舉債建設基礎設施→ 基礎設施再租給AI公司。

Cembalest指出,自2022年11月ChatGPT推出以來,AI相關股票貢獻了標普500指數75%的回報、80%的獲利成長和90%的資本支出成長。資料中心的電力消耗正在推高電價,例如在PJM地區,去年電價上漲的70%可歸因於資料中心的需求。

而甲骨文與OpenAI的交易,正是這個「漏洞」的完美體現。投資通訊《製造的知識》的Doug O'Laughlin評論道:

甲骨文根本無法用現金流支付這一切,他們必須發行股票或舉債來實現其野心……一個穩定的寡頭壟斷格局正在破裂……原本由現金流資助的、有紀律的競賽,可能現在會變成一場債務驅動的軍備競賽。

1.5兆美元的融資缺口,私人信貸能填入嗎?

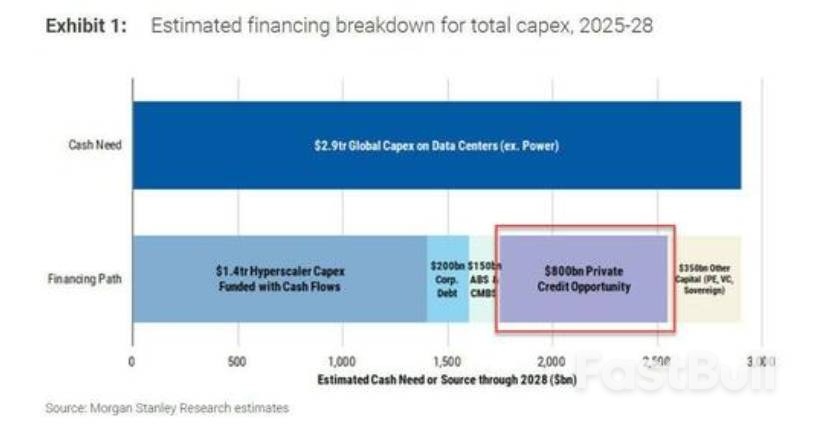

甲骨文的案例揭示了一個更深層的問題:AI基礎設施的建設成本正在失控,並已遠超科技巨頭自身的造血能力。摩根士丹利的一份報告描繪了這幅令人震驚的圖像:預計到2028年,全球資料中心相關支出總額將達到約2.9兆美元。

報告指出,儘管大型科技公司的內部現金流仍是主要資金來源,但在計入股東回報等因素後,它們最多只能自籌約1.4兆美元。這意味著,市場將面臨一個高達1.5兆美元的巨大融資缺口。

摩根士丹利認為,要彌補這一缺口,信貸市場將扮演越來越重要的角色。

在所有信貸管道中,私募信貸被寄予厚望。該行預計,在彌補缺口的各類資本中,私募信貸(尤其是資產融資)將貢獻約8,000億美元,成為最重要的外部資金來源。顧問公司貝恩(Bain)隨後也得出了相似的結論。

AI的未來,似乎已與私募信貸的錢袋子深度綁定。

私募信貸:AI的「救星」還是「阿基里斯之踵」?

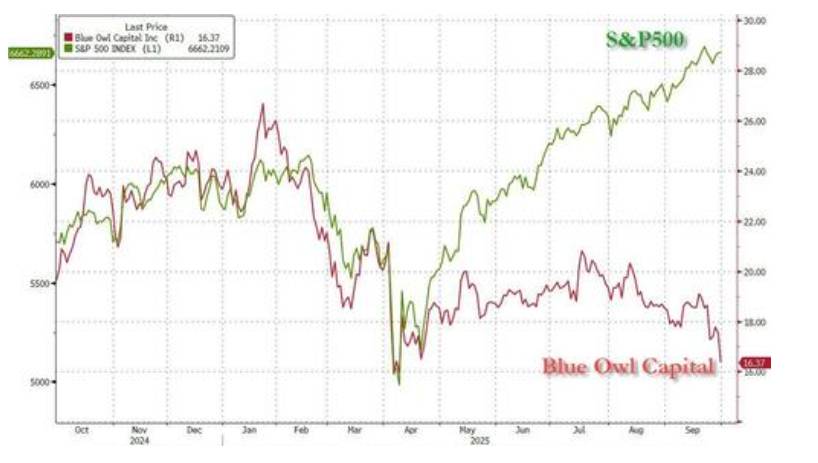

然而,將AI的未來押注在私募信貸上,可能是一個危險的賭注。就在市場期待其為AI「輸血」之際,該產業自身的健康狀況卻亮起了紅燈。

市場數據顯示,全球最大的私募信貸管理公司之一黑石集團旗下的私募信貸基金BXSL,其股價已跌至2025年新低,表現遠落後於標普500指數。另一家業界巨頭Blue Owl的股價也同樣岌岌可危。根據彭博報道,Blue Owl已經深度參與AI領域的融資活動。

這些私募信貸巨頭的困境,遠不止為資料中心提供資金那麼簡單。它們已大規模暴露於美國經濟中最薄弱的環節——消費者,尤其是在「先買後付」(BNPL)領域壞帳率(NPLs)飆升的低收入群體。

正如《金融評論報》所言,私募業正「坐擁5兆美元的生存恐懼」。如果這個被視為AI資金後盾的產業本身就陷入困境,那麼承諾給AI的8,000億美元又從何而來?

「泡沫」中的泡沫:當無人再談論泡沫

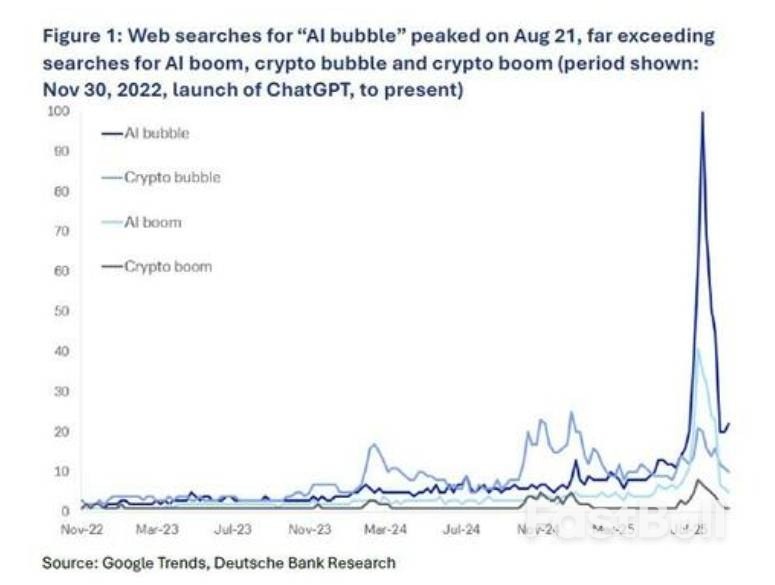

在金融結構性風險日益凸顯的同時,關於AI泡沫的公開討論卻在降溫。德意志銀行分析師Adrian Cox指出,全球「AI bubble」的網路搜尋量已從2025年8月的高點下降了85%。換言之,「討論AI泡沫的泡沫」本身已經破裂。

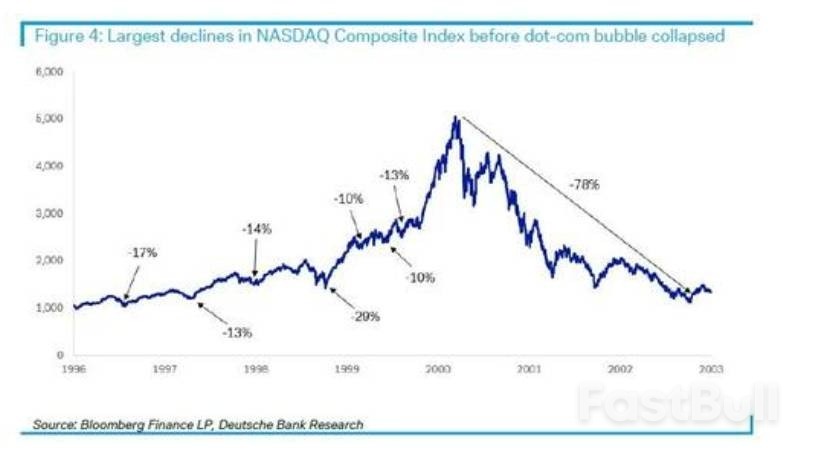

但這並不意味著警報解除。歷史表明,資產泡沫的演進並非線性過程。在2000年科網泡沫破裂前的五年裡,那斯達克指數經歷了七次超過10%的回檔。

更重要的是,在1998年11月,當投資經理Michael Murphy警告「這是一個嚴重的泡沫」時,那斯達克指數還不到2000點,而它在接下來的16個月裡繼續翻倍,衝破5000點後才最終崩盤。

狼來何時會來?

每六個月一次的「狼來了」喊得多了,市場似乎已感到疲憊。甲骨文的巨額交易揭示了AI繁榮背後從「實幹」轉向「借貸」的危險信號,而預期的金主——私人信貸——本身已深陷泥潭。

這場由債務和夢想驅動的狂歡,在電力網路等基礎設施的硬約束下,顯得更加脆弱。

或許,當所有人都不再談論泡沫時,狼才真的悄悄走到了門口。又或者,正如那句古老的市場格言:市場非理性的時間,總是能長過你破產的時間。

那麼,我們是否正身處史上最大的泡沫之中?它何時會破裂?

坦誠的回答是:沒人知道。就在英偉達股價再創新高、市值飆升至驚人的4.5兆美元之際,市場對AI的敘事依然買單。