8月8日本是美國以“次級制裁”警告俄羅斯結束俄烏衝突的“最後通牒日”,結果在川普社媒發文後突變為4年來首次美俄元首峰會“官宣日”。儘管外界都已習慣川普的戰略變臉和不按套路出牌的外交作風,但縱使所有當事方都心存懷疑、也無法拒絕一個以「和平」為名的元首會晤。

峰會尚未開始,白宮就降低調門,把川普暗示的“領土交換”變成“傾聽練習”,一如川普此前調停俄烏衝突“高舉輕放”的作風。這再次顯示川普政府缺乏自主確立、推行成熟和平方案的能力與定力,只能在俄烏歐之間來回騎牆試探、察言觀色、不斷調整,試圖自己短期利益最大化而難得。

領土問題固然是阻礙俄烏停戰的一大主要問題,可「土地換和平」顯然在當前沒有可行性:澤連斯基不可能主動違反國內和國際法、行「政治自殺」之舉;習慣了各種制裁的克里姆林宮既然能透過「普特會」甩鍋烏歐,更沒有必要逆國內民粹呼聲而讓步。當不妥協是雙方政治風險最低的選項,那就連複製《明斯克協議》都難。

陰差陽錯、無可拒絕的峰會

「我們代表團只需飛越白令海峽,在阿拉斯加舉行這場重要且備受期待的領袖峰會,似乎非常合理。」俄羅斯總統助理(外交政策顧問)尤里·烏沙科夫(曾任10年駐美大使)在談及「普特會」時,以舉辦地阿拉斯加為例,強調美俄兩國搬不走的「近鄰」關係。

在美國土地上舉辦美俄元首峰會,阿拉斯加無疑是絕佳地點:不僅距離俄羅斯最近,而且在18至19世紀曾是俄羅斯領土(直至1867年由美國以720萬美元的“白菜價”購買),具有地理和歷史交匯點的象徵意義。根據最新消息,兩人會談的地點是位於阿拉斯加最大城市安克雷奇的埃爾門多夫-理查森聯合軍事基地。

一週前,世界沒有等來美國按時對俄“次級制裁”,卻等來了出乎意料的“普特會”消息。大家在深感意外之餘,也有人開始分析選址阿拉斯加背後的現實政治訊號:

有說俄美交易阿拉斯加的歷史暗示本次會談可能有“領土交易”;有說阿拉斯加是二戰中美國的援蘇要道,意在喚起傳統友誼;有說阿拉斯加遠離美國本土,有助於特朗普遠離華盛頓建制派對手、撇開北約盟國的“雜音”,與北極普京;也有說阿拉斯加暢美國唯一領土,而乃美地區在北極交會

所謂阿拉斯加“始於俄羅斯、今屬美國、未來在於美俄(為共同利益)攜手合作”,或許不乏過度解讀(白宮的解釋是出於旅遊旺季的安全考慮),但至少阿拉斯加峰會無疑對俄羅斯有著最大的象徵和實質性意義,普京最沒有理由拒絕參加。

除了是普丁10年來首次訪美、時隔6年又一次「普特會」、時隔4年美俄元首再次會晤,它更標誌著俄烏衝突爆發3年半以來俄羅斯總統第一次踏上西方國家,甚至一去就是西方陣營盟主的領土——雖還談不上美俄關係正常化,可落地阿拉斯加的那一刻,就打破了西方「外交鎖」並說西方社會「拜登」。

更不用說這次外交突破是在俄羅斯軍事不停手(反而在烏東紅軍城方向單日推進15公里)、政治不讓步的情況下達成的,以致於「普特會」尚未開始,澤連斯基就已經做出了普丁「個人勝利」、「從中獲益」的結論。不談領土問題,繞過中間方直接舉行美俄峰會,事實上賦予了俄羅斯更高程度的重返國際社會「合法性」。

有些諷刺的是,白宮之所以突然從極限制裁轉為元首峰會,竟疑似是美國中東問題特使史蒂文·威特科夫在莫斯科鬧的「烏龍」:

根據德國《圖片報》披露,8月6日與普丁會談時,威特科夫將後者提出的“烏軍和平撤出赫爾松州和扎波羅熱州”誤解為“俄軍撤出兩州”,以為俄羅斯做出領土讓步、換取烏克蘭放棄頓涅茨克,於是白宮決定組織阿拉斯加峰會、特朗普暗示“領土交換”。

按照一位烏克蘭政府關於對《圖片報》的描述:“威特科夫並不知道他當時在談論什麼。”

當然目前沒有其它信源補充佐證這一說法,不過如今美國外交早已不是當年專業精英主導方向的時代,在川普高度個人化的決策模式下,類似的奇聞對於能在今年3月底剛鬧出「胡塞PC小組群聊門」的高層團隊倒不奇怪。

美國拋出橄欖枝,俄羅斯無理由拒絕,「雙向奔赴」之下烏克蘭和歐盟既不會反對和平,更無力阻止「普特會」的舉行。此時烏歐兩方的主要關切,就落在了不能在涉烏談判中被邊緣化,更不能在沒有其參與的情況下對烏進行「領土交換」。

無論如何,美俄元首能面對面會談,都具有一定程度的意義。在一場雙方都已經「看不見盡頭」的戰爭中,任何以停火為目標的努力、行為,本身就是在傳遞正面的訊號。何況停火與否完全取決於莫斯科的行動,爭取俄羅斯回歸談判桌才是解決問題的關鍵。

至於一次元首峰會能否成為俄烏衝突的轉捩點,這取決於美俄雙方的真實動機,各自是否具有成熟且可行的方案,會後烏克蘭和歐洲各國的反饋等諸多因素。遺憾的是,單就川普政府的準備情況來看,還遠遠不足以憑一己之力扭轉俄烏局勢。

「高舉輕放」的聽風試探

不管有沒有“烏龍”,川普在“最後通牒”臨近前派出威特科夫赴俄的行為已經表明他仍不願放棄在俄烏衝突中再當“和平總統”的機會。歷經過去半年的來回拉扯,美國調停俄烏衝突呈現出貫穿始終的兩大基本特徵:

一是曾早早喊出“24小時內結束戰爭”,川普需要俄烏停戰越快越好,給國內支持者一個交代,強化贏無止境的“和平總統”人設,並趁機在俄烏之間謀取政治和經濟利益,服務於“美國優先”;

二是川普團隊缺乏自主、成熟、可供討論的俄烏和平方案(包括促和不成的應對策略),因此也談不上在談判交鋒過程中的“戰略定力”,而是習慣於熟悉的“路徑依賴”——騎牆試探、威脅謳詐、察言觀色、來回調整,以求短期利益最大化。

這兩大特色是川普式俄烏和平政策的一體兩面,彼此互相影響、制約。因為設定了「快速止戰」的承諾和目標,川普團隊等不及思考俄烏問題的長久之計、只能在試探各方後一變再變;來回調整的結果對於快速止戰、謀取政治經濟利益的目標,起到的是更加複雜的作用。

近日「高加索宿敵」亞塞拜然與亞美尼亞白宮剛在草簽和平協議,白宮官網就迅速發文列舉川普「和平總統」政績:《亞伯拉罕協定》,及調解塞爾維亞-科索沃衝突、埃及-埃塞衝突、印巴衝突、剛果(金)-盧旺達衝突、以伊威泰羅泰圖、阿諾

可見不斷把政治變成「真人秀」的川普,本能地把阿拉斯加會談當作自己又一個政治表演的舞台,尤其是亟需拿出看得見、摸得著、(跟拜登)可比性鮮明、傳播效果明顯的(至少是)表面成果。

畢竟川普的停戰論調在美國國內自有民意基礎:今年4月美國皮尤研究中心的民調顯示,認同「美國有責任協助防衛烏克蘭」的美國人佔比已下降至44%,其中共和黨選民只有23%贊成;一個月後輿觀調查與哥倫比亞廣播公司的聯合民調發現,支持特朗普選民的美國人略多於反對;

問題在於,川普團隊自己最清晰的也只有抽象意義上的「停戰」目標,甚至連停戰目標的具體應有之義都不甚明了,更談不上如何達到一個俄、烏、歐三方都能接受的停戰方案。

於是從2月12日「普特通話」到阿拉斯加「普特會」前夕,川普多次「高舉輕放」、改變調門、轉換矛頭、兩頭威脅又雙向妥協——無他,只因川普不是在與俄「大國沙文主義」的遊戲中失算,就是在烏歐政治精英和輿論壓力下碰壁。沒有自己的東西,川普必然被動地在莫斯科、基輔、歐洲的態度影響下靈活搖擺。

例如官宣「普特會」之初,川普先拋出(自認為俄方認可的)「領土交換」、試探烏歐反應。隨著澤連斯基講話、歐盟26國聯合聲明,堅持「兩條紅線」(涉烏談判不排除烏克蘭,不得武力變更領土邊界)不動搖,白宮旋即拉低預期和調門,把「阿拉斯加峰會」降格為「私人外交對話」和「傾聽行動」。

8月13日在川普與澤連斯基及歐洲多國領導人舉行視訊會議後,法國總統馬克宏稱川普承諾領土問題只能與烏克蘭談判,且促成美俄烏三方會談;美國全國廣播公司也傳出川普在阿拉斯加「不打算討論任何可能的領土劃分問題」。

由此,美國在此次「普特會」中唯一有可能推動的議題已經明確:俄烏雙方沿著實際交火線達成停火協議。在此基礎上,美國在北約義務性框架之外為烏克蘭提供「某種形式」的安全保障。如能實現這一點,對於延續三年半的衝突來說,實在是顯著的降溫。

至於川普口中他和普丁、澤連斯基共同參與的“第二次會議”,即普丁和澤連斯基面對面會談,其可能性取決於8月15日川普“了解當前的情況以及我們的行動方向”——再次證明川普的“高開低走”另一面還是“聽風試探”。

值得注意的是,先前克里姆林宮對於俄烏元首會談並不感冒:過去普丁以澤連斯基「總統合法性」存疑(即沒有按期舉行烏總統大選)為拒絕理由,後來則強調在高層會談之前要在專家和技術層面率先達成共識。

前景:複製《明斯克協議》都很難

關於「普特會」的懸念與看點,重點在於俄方是否做好停火準備、提出可供討論的方案,還是如澤連斯基所說只把阿拉斯加會晤本身作為可利用的工具,例如延緩乃至取消美國制裁的“緩兵之計”,或者把日後戰爭繼續的責任“甩鍋”烏克蘭和歐洲。

就這一點而言,顯然俄羅斯不存在「非與不可」的心態,更多是「邊打邊談」乃至近日「以打促談」。一方面,在已經佔據烏克蘭約20%的領土、又早早誓要「解放頓巴斯」的情況下,俄國內從政治精英、意見領袖到民眾早已形成了熱烈的民粹氛圍,放棄已佔和「入憲」領土或者其它讓步換和平的做法,首先就會遭到國內輿情反噬。

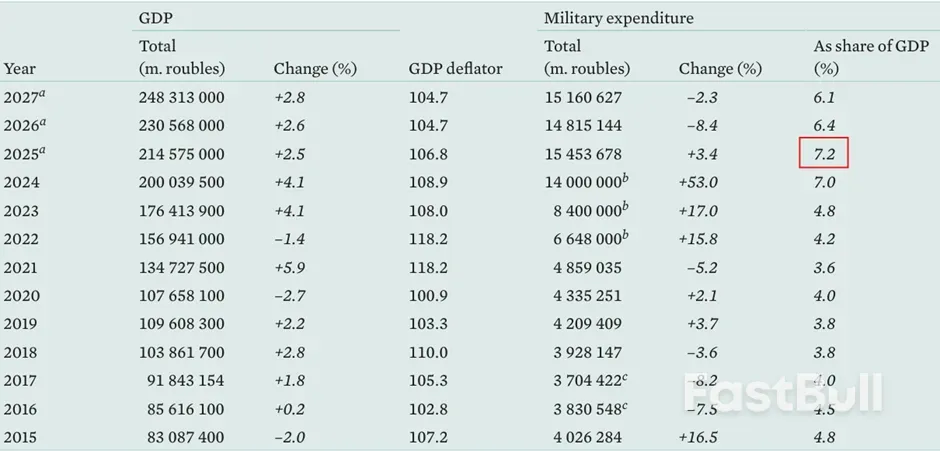

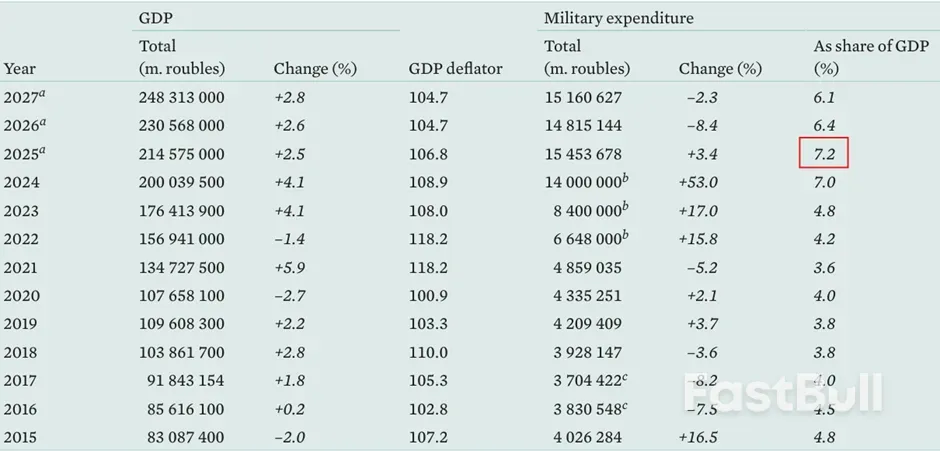

另一方面,早已進入「戰時經濟」成長模式的俄羅斯儘管可能面臨加碼次級制裁,但仍具備繼續作戰的家底。斯德哥爾摩國際和平研究所今年4月發布的報告認為,儘管2025年俄軍費GDP佔比已升至7.2%,但顯著低於蘇聯末期的1990年(12%-13%)水平,而且只要俄經濟沒有顯著惡化,當前的戰爭開支模式完全可控,甚至還能增長。

註:2015-2027年俄羅斯軍費開支趨勢表。 2025年俄羅斯軍費開支佔GDP份額為7.2%,且未來兩年俄軍費GDP佔比預計將持續降低。圖源:斯德哥爾摩國際和平研究所。

同時8月12日普丁與北韓領導人金正恩首次通電話、強調「發展合作承諾」的新聞亦對外釋出「外籍人士支持」的訊號:除了出兵約1萬人奔赴俄烏戰場支援莫斯科,在俄國境內的北韓勞工正在緩解俄羅斯因戰爭導致的勞動力短缺。莫斯科早先以“制裁免疫”回應川普的“最後通牒”,並非虛張聲勢。

在俄羅斯有心和談的基礎上,「普特會」的另一個懸念就是美俄元首能否找到令各方都滿意的基本共識,至少讓停火成為現實可能?

從澤連斯基與歐洲領導人8月13日會後發布的「自願聯盟」四大核心要求來看,這似乎同樣不甚樂觀:

要求1,只有在實現停火或持續暫停敵對行動之後,方可舉行有意義的談判-先承認俄佔乃至「入憲」領土是莫斯科考慮停火的重要前提之一,主次先後問題難以妥協;

要求2,如果阿拉斯加會晤沒達成停火協議,就要強化、擴大對俄製裁-依照俄方邏輯,這是烏歐「蓄意破壞」美俄和平努力,是對俄羅斯的「脅迫」;

要求3,國境邊界「不得以武力改變」-俄羅斯不可能主動撤出武裝佔領的領土(包括克里米亞),然後再跟烏克蘭談判領土邊界問題;

要求4,烏克蘭需要“堅實可信”的安全保障,而“自願聯盟”願意派遣保障部隊赴前線、發揮積極作用——從2022年起,俄羅斯的公開訴求就是自己的“安全保障”,而不是與自己相衝突的烏克蘭安全保障。

何況與俄羅斯類似的一點是,「土地換和平」至少在短期內也不利於基輔和澤連斯基,不妥協反而是風險最低的選項。

即便美方弄清楚了「領土交換」是怎麼回事,這個議題選項已經在「普特會」之前被掐滅了。烏克蘭憲法第73條明確規定:變更烏克蘭領土的事宜只能透過公投解決。澤倫斯基和烏政府無權代為承認領土交易,否則這種違憲之舉無異於「政治自殺」。

就算在戰事不利的壓力下,基輔方面被迫認可類似「城下之盟」的領土變更,是否觸及聯合國憲章和聯大數次決議關於不承認「武力變更領土」及「被迫讓渡領土」的原則,能否具有國際法效力,同樣存疑。

更進一步說,假如完全出讓頓內茨克,澤連斯基還可能走向「軍事自殺」。目前俄軍佔據頓內茨克約70%的土地,而烏軍堅守的地區則離不開一條約50公里的要塞式防線作為支撐。一旦拱手讓出戰略核心防區,烏軍工重鎮第聶伯羅彼得羅夫斯克和哈爾科夫兩州就進一步暴露在俄軍槍口下。

反過來,在美烏簽訂“礦產協議”,華盛頓暫緩對基輔施壓,且默許烏歐代購美國軍火、曲線軍援後,烏克蘭風險最低的選項仍是作戰抵抗,堅持陸上防禦和空中遠程打擊俄軍,消耗對方的國力資源,讓自己依托現有戰略支援繼續支撐。

考慮到美俄雙方都不想在阿拉斯加空手而歸,以致於立即再度翻臉,又要想辦法拿回能對自己人交代的“成果”,各方最不壞的選項大概也只有達成沿當前戰線停火的共識。如果沒有全面停火,那就只有局部(互不打擊策略目標)或有限時間內停火。

基於沿線停火的邏輯,一個最理想的協議最多只能復刻2014年的《明斯克協議》。當年協議的核心是立即停火,事實默認但法理不承認俄佔克里米亞,烏東兩州特殊自治,建立歐安組織監測的邊境安全區。明斯克協議先後經過兩階段簽署,在2022年俄「特別軍事行動」前,普丁宣布該協議「不復存在」。

相較之下,今日俄烏早已變成全面交戰的敵對國家,領土佔據情況亦截然不同於11年前,雙方對於安全保障的要求更是天差地別,歐安組織難以繼續承擔凝聚共識的第三方監督與保障角色。即便達成鬆散、功能有限的停火協議,想達到《明斯克協議》8年的「實際壽命」同樣難以想像。

沒有人能用24小時結束一場複雜的戰爭,也沒有人能憑一次會晤找出恢復和平的長久之計。 「普特會」到底實現了誰的目的,導致怎樣的局勢走向,時間很快會給出答案。

來源:鳳凰網國際智庫

Thomas

Thomas