L'Angola compie 50 anni: risorse, disordini e un bivio politico

Mentre l'Angola celebra mezzo secolo di indipendenza, l'occasione mette in luce sia le opportunità che i paradossi dell'Africa postcoloniale.

Una donna in un quartiere di Cabinda, l'enclave angolana che produce circa la metà del petrolio greggio del Paese. © Getty Images

Mentre l'Angola celebra mezzo secolo di indipendenza, l'occasione mette in luce sia le opportunità che i paradossi dell'Africa postcoloniale. Da un lato, è un paese ricco di risorse preziose e strategiche, tra cui una popolazione giovane e dinamica e vasti giacimenti di minerali e idrocarburi. Dall'altro, vi è una povertà persistente e diffusa e una situazione politica perenne che alcuni descrivono come "liberazione senza democrazia".

L'11 novembre 1975, l'Angola fu formalmente dichiarata nazione indipendente. Per il Portogallo, ancora scosso dai tumulti politici della Rivoluzione dei Garofani del 1974, la decolonizzazione divenne la priorità più urgente della nazione europea. Eppure, nell'ex colonia dell'Angola, la questione su chi fosse o sarebbe stato il legittimo rappresentante del popolo era tutt'altro che risolta. Il Movimento Popolare per la Liberazione dell'Angola (MPLA), l'Unione Nazionale per l'Indipendenza Totale dell'Angola (UNITA) e il Fronte Nazionale per i Liberali dell'Angola, ciascuno con sede in regioni diverse, proclamarono simultaneamente l'indipendenza.

Il risultato fu la devastante guerra civile angolana (scoppiata a intermittenza tra il 1975 e il 2002), uno dei conflitti per procura più importanti della Guerra Fredda. La guerra si concluse definitivamente con la morte del controverso e carismatico leader dell'UNITA, Jonas Malheiro Savimbi, nel 2002. Negli anni successivi, la combinazione di smilitarizzazione e l'integrazione e la cooperazione del MPLA al potere con le élite dell'UNITA crearono le condizioni per la pace.

×

Dati numerici

Sviluppi chiave negli investimenti petroliferi e minerari dell'Angola

2002: Fine della guerra civile in Angola

2004: la banca cinese EXIM promette 2 miliardi di dollari in prestiti garantiti dal petrolio per la ricostruzione

2004: la cinese Sinopec inizia ad acquisire quote nei blocchi petroliferi offshore dell'Angola

2015: la cinese Sinochem firma un accordo decennale per la fornitura di petrolio con la angolana Sonangol

2018: TotalEnergies lancia il progetto Kaombo da 16 miliardi di dollari, il più grande sviluppo petrolifero offshore in acque profonde dell'Angola fino ad oggi

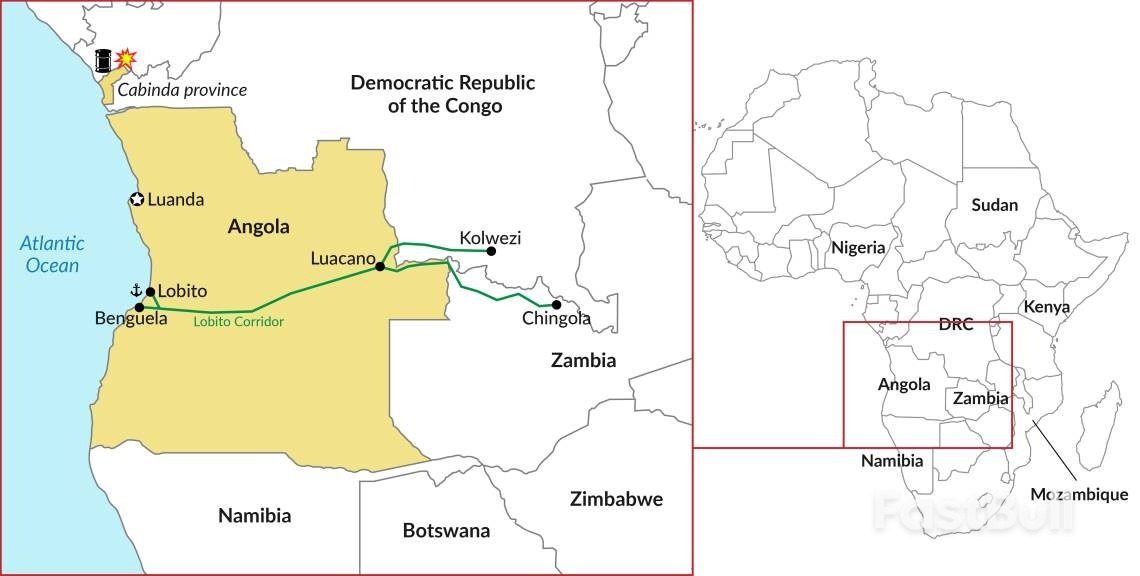

2023: lancio del progetto di esportazione ferroviaria del Corridoio di Lobito, che collega Angola, Zambia e Repubblica Democratica del Congo, sostenuto da Stati Uniti e UE

2023: L'Angola lascia l'OPEC a causa dell'incapacità di rispettare le quote di produzione

2024: Rio Tinto firma un contratto di investimento minerario che garantisce 35 anni di diritti di esplorazione e produzione

Luglio 2025: ExxonMobil, Azule Energy e Sonagol EP estendono il contratto di condivisione della produzione fino al 2037

Settembre 2025: l'Agenzia nazionale per il petrolio, il gas e i biocarburanti dell'Angola, Sonangol, Shell e Chevron firmano un nuovo accordo di esplorazione e produzione

Novembre 2025: Shell firma un accordo di esplorazione con il Ministero delle risorse minerarie

Novembre 2025: l'India esprime interesse per la futura cooperazione petrolifera con l'Angola

Novembre 2025: i ministri minerari di Angola e Botswana discutono degli sforzi per ottenere il controllo del produttore di diamanti De Beers

Il defunto presidente angolano José Eduardo dos Santos, che governò per 38 anni (1979-2017) diventando uno dei " presidenti a vita " africani, supervisionò questa transizione. Eppure, nonostante il suo ruolo nel garantire la stabilizzazione, che gli valse l'epiteto di "architetto della pace", la sua eredità fu macchiata da decenni di corruzione e dall'incapacità di trasformare il boom petrolifero dell'Angola in una prosperità generalizzata. Quando lasciò l'incarico nel 2017, era profondamente impopolare.

Il suo successore, João Lourenco, è stato eletto presidente nell'agosto dello stesso anno e rimane in carica. Ha dovuto affrontare la sfida di rinnovare l'MPLA, ancora dominante ma affaticato, all'interno di un sistema di autoritarismo competitivo, in cui la competizione politica esiste ma il campo di gioco rimane sbilanciato a favore del partito al governo . Le sue promesse di reprimere la corruzione sono state accolte con entusiasmo, così come la sua decisione di rimuovere i membri più vicini a Dos Santos da posizioni di influenza, anche all'interno dell'ufficio politico dell'MPLA.

Questo slancio, tuttavia, si è presto dissipato. L'MPLA è ancora al potere, ma il suo predominio politico si sta erodendo, soprattutto tra i giovani delle aree urbane. Allo stesso tempo, l'economia angolana rimane ostaggio dell'eccessiva dipendenza dal petrolio e dei funzionari pubblici che utilizzano le risorse statali per mantenere reti clientelari.

I disordini popolari in Angola si sono scontrati con la repressione

Le recenti proteste , iniziate nella capitale angolana Luanda e diffusesi in altre città, hanno provocato almeno 30 morti , centinaia di feriti e 1.500 arresti. Innescate dalla decisione del governo di rimuovere gradualmente i sussidi al carburante, le manifestazioni rispecchiano un più ampio modello di disordini civili osservato nell'Africa subsahariana negli ultimi anni, come in Sudan (che ha portato alla caduta di Omar al-Bashir ), Nigeria , Mozambico , Zambia e Kenya .

Con circa 0,33 dollari al litro, i prezzi del carburante in Angola sono tra i più bassi del continente. Tuttavia, è diventato evidente che mantenere prezzi artificialmente bassi è insostenibile, poiché il governo è alle prese con il deterioramento delle finanze pubbliche, l'aumento del debito e la volatilità dei mercati delle materie prime. In Angola, i sussidi al carburante sono costati quasi 3 miliardi di dollari solo nel 2023. La guerra in Ucraina ha ulteriormente messo a dura prova paesi produttori di petrolio come Nigeria e Angola, che, nonostante la loro ricchezza di petrolio greggio, importano petrolio raffinato a prezzi elevati sul mercato globale a causa della mancanza di capacità di lavorazione e raffinazione interna.

L'exclave di Cabinda ospita circa la metà della produzione petrolifera dell'Angola ed è stata recentemente teatro di scontri interni. © GIS

L'exclave di Cabinda ospita circa la metà della produzione petrolifera dell'Angola ed è stata recentemente teatro di scontri interni. © GIS

La revoca dei sussidi colpisce direttamente le popolazioni urbane che dipendono dal trasporto pubblico (in particolare il sistema di taxi collettivi tramite minibus noto come candonga) e fa aumentare i costi di produzione, trasporto e stoccaggio del cibo. Le famiglie che spendono la maggior parte del loro reddito disponibile in cibo e trasporti sono quindi sottoposte a una pressione ancora maggiore.

L'ultimo taglio ai sussidi si è tradotto in un aumento del 33% dei prezzi del carburante. Questo, combinato con l'aumento del salario minimo a settembre a 100.000 kwanza (circa 110 dollari) al mese, dopo essere già stato portato a 70.000 kwanza nel 2024, dovrebbe alimentare ulteriori pressioni inflazionistiche.

Le proteste e le conseguenti repressioni hanno messo in luce il ricorso eccessivo della polizia alla forza e agli arresti arbitrari, e la rapidità con cui le autorità etichettano le proteste come ribellioni. Queste azioni caratterizzano in parte i regimi autoritari competitivi. Le manifestazioni in Angola, come in altre parti dell'Africa, riflettono la crescente frustrazione di una popolazione in gran parte giovane. Il 63% degli angolani ha meno di 24 anni. Molti non vedono prospettive economiche, con una disoccupazione stimata tra i 15 e i 24 anni superiore al 50%. Per loro, le credenziali di liberazione dell'MPLA non sono più legittime.

Le promesse differite dell'Angola hanno conseguenze

L'amministrazione Lourenco ha adottato alcune misure importanti, come le riforme giudiziarie o la più simbolica "Iniziativa per il Recupero dei Beni Rubati", che sembrano aver prodotto alcuni risultati. Il governo ha anche ridotto in qualche modo la corruzione. Nel 2014 l'Angola si collocava al 161° posto su 180 paesi nell'Indice di Percezione della Corruzione di Transparency International; dieci anni dopo era salita al 121° posto. Un altro passo importante è stata la legge sugli investimenti privati del 2018, che ha semplificato gli investimenti sia internazionali che nazionali semplificando le procedure, eliminando i requisiti di partnership locale in diversi settori e rimuovendo la soglia minima di investimento per accedere agli incentivi fiscali.

Questi cambiamenti, pur positivi, si stanno rivelando troppo limitati e troppo tardivi, poiché gli angolani continuano ad affrontare la doppia pressione dell'autoritarismo politico e della scarsità di beni materiali. Gli ostacoli strutturali continuano a frenare la crescita economica: la forte dipendenza dal petrolio (il greggio rappresenta ancora il 95% delle esportazioni e il 60% delle entrate di bilancio), le carenze infrastrutturali, l'eccessiva burocrazia e un settore privato in fase di sviluppo.

Le fluttuazioni dei prezzi del petrolio sui mercati globali rappresentano una sfida per il governo: se i prezzi del greggio Brent scendono al di sotto del benchmark di 70 dollari al barile utilizzato nel bilancio nazionale, le attività governative devono essere limitate. I prezzi più bassi hanno un impatto anche sulle operazioni offshore, molte delle quali potrebbero cessare di essere redditizie. Nel frattempo, l'era dei finanziamenti facili è finita, poiché il modello di prestito garantito dal petrolio che ha a lungo caratterizzato le relazioni economiche dell'Angola con la Cina sembra esaurito.

Di conseguenza, la rimozione dei sussidi è diventata un imperativo, necessario per sostenere le finanze pubbliche e consentire la continuità dei servizi pubblici. Tuttavia, i tagli avranno conseguenze politiche, che probabilmente influenzeranno il periodo preelettorale e danneggeranno ulteriormente le prospettive dell'MPLA nelle elezioni presidenziali e generali del 2027.

Come lo ZANU-PF in Zimbabwe o il FRELIMO in Mozambico, l'MPLA è diventato il partito dominante nell'Angola post-indipendenza. Nonostante José Eduardo dos Santos abbia concluso la sua era di leadership nel 2017, il regime continua a operare in un quadro di autoritarismo competitivo. Ma il crescente disagio dell'MPLA nel confrontarsi con l'elettorato è evidente, ad esempio, nel ripetuto rinvio delle elezioni comunali. Come si è visto in altri paesi africani, la sfida più grande per questi partiti egemoni post-indipendenza che controllano le risorse statali e l'apparato di sicurezza proviene da una gioventù urbana, connessa e sempre più scontenta.